Environnement

Abattage d'arbres et coupe forestière

ABATTAGE D’ARBRES

L’abattage d’arbres est interdit sur l’ensemble du territoire de la Municipalité d’Huberdeau. Néanmoins, un certificat d’autorisation peut être délivré par la Municipalité dans les situations suivantes :

lorsque l’arbre est mort ou présente une faiblesse mécanique, ou est atteint d’une maladie incurable, ou est dangereux pour la sécurité des personnes, ou nuit à la croissance et à la santé des arbres voisins, ou cause des dommages à la propriété privée ou publique, ou doit être abattu pour l’exécution de travaux publics ou la mise en culture du sol;

lorsque l’arbre doit être abattu afin de permettre la construction d’un bâtiment, l’implantation d’un usage, l’usage camping, lequel doit respecter les règles édictées au 2e alinéa, d’un équipement ou d’un accessoire, l’aménagement des allées d’accès et des cases de stationnement exigées par le règlement, la réalisation de travaux d’utilité publique, à la condition que ces travaux soient conformes aux règlements municipaux et autorisés par la municipalité;

lorsque l’arbre abattu est remplacé sur le même terrain et dans un délai de 6 mois, par deux arbres d’une hauteur minimale de 2 mètres, ainsi que d’un diamètre minimal de 2 centimètres mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent. Au moins la moitié des arbres de remplacement doit être composée de feuillus.

COUPE FORESTIÈRE

Dans le cas d’une coupe forestière, la Municipalité exigera le dépôt d’une prescription sylvicole préparée et signée par un ingénieur forestier membre en règle de l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ).

Une coupe forestière consiste en l’abattage d’arbres représentant un volume de plus de 20 cordes (72,5 mètres cubes) sur une même propriété foncière. Une corde de bois représente donc 128 pieds cubes (3,625 mètres cubes) de bois rond comprenant des billes de bois et des espaces vides. Une (1) corde de bois mesure

4 pieds (1,22 mètre) x 8 pieds (2,44 mètres) x 4 pieds (1,22 mètre) (largeur, longueur et hauteur).

Pour s’assurer que la coupe forestière a été réalisée selon les spécifications et directives de l’ingénieur forestier, un rapport d’exécution signé et scellé par l’ingénieur forestier qui a préparé la prescription sylvicole doit être déposée à la Municipalité dans les 30 jours suivants la fin des travaux.

Brûlage

Il est interdit d’allumer un feu extérieur sans avoir obtenu un permis de brûlage auprès de la Municipalité d’Huberdeau. Ce permis est gratuit.

Rappelons qu’il est interdit d’utiliser comme combustible ou de brûler les matières suivantes :

- Déchets et ordures ménagère ;

- matériaux de construction ;

- biens meubles ;

- bois traité ;

- pneus ou autres matières à base de caoutchouc ;

- produits dangereux ou polluants ;

- tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur.

Par respect pour votre voisinage et pour la protection de l’environnement, pensez à acheminer vos débris végétaux vers l’écocentre d’Huberdeau localisé au 110, chemin de la Rouge.

Espèces envahissantes

Que sont les espèces exotiques envahissantes?

Les espèces exotiques envahissantes, ce sont des espèces végétales ou animales qui ne sont pas indigènes à la région et qui possèdent la capacité de se reproduire rapidement au point de supplanter les espèces indigènes. Elles profitent de l’absence de compétiteurs, de prédateurs ou de maladies pour prendre d’assaut des écosystèmes entiers. Elles sont très difficiles à contrôler et sont capables de causer des dommages importants aux écosystèmes naturels, à l’économie et à la société. S’installant souvent sur des milieux perturbés, les espèces exotiques envahissantes peuvent être indicatrices de cette perturbation. Le réchauffement climatique et d’autres facteurs environnementaux contribuent à leur établissement et à leur propagation. Les milieux humides et les lacs sont particulièrement sensibles aux espèces exotiques envahissantes.

En quoi les espèces exotiques envahissantes sont-elles dommageables?

Les espèces exotiques envahissantes causent des dommages très importants aux écosystèmes et aux services que peuvent nous fournir ces écosystèmes. Lorsqu’elles réussissent à supplanter une espèce indigène, ce sont tous les membres de l’écosystème qui en souffrent, puisque toutes les espèces animales et végétales y sont continuellement en interaction. On note par exemple qu’un milieu humide envahi par le phragmite ou la salicaire pourpre ne peut supporter autant d’oiseaux qu’un milieu humide sain. Lorsque l’espèce indigène supplantée est une espèce menacée ou vulnérable, les dommages sont d’autant plus importants et souvent, irréversibles. Selon l’Union mondiale pour la nature, les espèces exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus sérieuse en importance pour la biodiversité, après la perte des habitats. De plus, les services écologiques que nous fournissent les écosystèmes, telles l’eau potable ou la possibilité de pratiquer des activités nautiques, de pêche ou de baignade, peuvent être compromis. Ces espèces envahissantes occasionnent des pertes de rendement importantes en agriculture et entraînent l’application de quantités massives de pesticides, dont l’espoir de pouvoir les contrôler. L’éradication d’une colonie d’une espèce exotique envahissante et la restauration du milieu est une opération extrêmement dispendieuse.

Comment les espèces exotiques envahissantes procèdent-elles pour faire disparaître les espèces indigènes?

Les espèces exotiques envahissantes peuvent parfois remplir l’espace tellement densément qu’il n’y a plus de place du tout pour les autres. Sans l’envahir complètement, elles modifient parfois l’habitat au point de le rendre inutilisable par les espèces indigènes, par exemple, par l’émission de composés, l’assèchement du milieu ou la diminution du taux d’oxygène ambiant. De plus, les espèces exotiques envahissantes ont habituellement une capacité supérieure à assimiler les ressources nutritives, ce qui fait en sorte qu’elles offrent une compétition déloyale aux espèces indigènes. Elles peuvent aussi causer la mort directe des espèces indigènes, par prédation ou broutement. Comme si ce n’était pas assez, les espèces exotiques qui envahissent le territoire d’une proche parente et se croisent avec elles affaibliront le fond génétique de la cousine indigène, par l’hybridation.

Comment les espèces exotiques envahissantes sont-elles arrivées sur le territoire du bassin versant du lac Memphrémagog et comment s’y propagent-elles?

Dans la plupart des cas, elles ont été déplacées d’un endroit à l’autre par un horticulteur amateur ou par un plaisancier insouciant. Lorsqu’on utilise une espèce qui a le potentiel d’être envahissante dans son jardin d’eau ou son aquarium, on contribue aussi à la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Il est vrai que les espèces exotiques envahissantes profitent de conditions environnementales perturbées, donc toute forme de perturbation des écosystèmes contribue aussi à leur propagation. Les bateaux sont des vecteurs privilégiés de déplacement des espèces exotiques envahissantes. Il est donc extrêmement important de procéder au lavage de toute embarcation nautique lorsqu’on la déplace d’un plan d’eau à un autre et on traquera particulièrement le Myriophylle à épi, la moule zébrée et la châtaigne d’eau.

Quel sera l’impact des changements climatiques sur la distribution des plantes envahissantes?

Une récente étude menée par l’Université McGill et financée par Ouranos suggère que les impacts changements climatiques modifieront la répartition des plantes envahissantes au Québec. En effet, les chercheurs ont conclu que, durant les prochaines décennies, il pourrait y avoir plus de territoires envahis, qu’on retrouverait plus d’espèces envahissantes et que la reproduction de certaines d’entre elles serait facilitée. Ces résultats poussent à croire que les efforts de prévention sont tout à fait justifiés et qu’il faut redoubler d’attention dans la lutte aux espèces envahissantes.

Une plante aquatique est qualifiée d’exotique lorsqu’elle est présente dans un plan d’eau situé à l’extérieur de son aire de répartition naturelle. Le fait que cette plante étrangère n’ait pas de prédateurs dans ce nouveau milieu, combiné aux avantages liés à son mode de croissance et de reproduction, lui permet de devenir une féroce compétitrice des plantes indigènes, au point de devenir envahissante.

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse menace pour l’environnement. Elles altèrent la composition des écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la villégiature ; les activités récréatives comme la pêche, le canotage et la baignade peuvent être limitées par la présence ou l’infestation des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés riveraines. Le contrôle et la gestion des PAEE sont un vrai « casse-tête ». Une fois installées, il est presque impossible de limiter leur propagation. C’est pourquoi il faut éviter qu’elles ne colonisent nos lacs ! (CRE Laurentides)

Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un microorganisme introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement et sa propagation peuvent constituer une menace pour l’environnement, l’économie ou la société.

Au Québec, plusieurs espèces exotiques envahissantes sont déjà établies. Plusieurs autres espèces sont considérées comme étant « à nos portes ». Leur établissement doit être évité, car il est généralement difficile et coûteux de les contrôler et souvent impossible de les éradiquer. La prévention est donc le meilleur moyen de lutter contre ces espèces.

L’introduction d’espèces exotiques envahissantes est surtout facilitée par l’augmentation des échanges commerciaux internationaux. Bien que les phénomènes naturels comme les inondations puissent aussi être en cause, dans la plupart des cas l’introduction – qu’elle soit volontaire ou accidentelle − est liée aux activités humaines.

L’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes peuvent avoir des impacts majeurs sur la biodiversité locale et particulièrement sur certaines espèces rares ou vulnérables. Les espèces exotiques envahissantes peuvent :

- Entraîner le déplacement des espèces indigènes (originaires du Québec) en raison de la prédation ou de la compétition pour l’accès à la nourriture et aux autres ressources disponibles;

- S’hybrider avec les espèces indigènes, ce qui pourrait diminuer leur diversité génétique;

- Altérer les habitats naturels et compromettre le fonctionnement de certains écosystèmes;

- Introduire et transmettre plusieurs maladies et parasites qui affecteront les animaux et la flore indigènes.

Sur le plan économique, le contrôle et la gestion des espèces exotiques envahissantes sont souvent difficiles et coûteux. Leur présence peut entraîner des impacts négatifs sur la productivité des secteurs forestier, agricole et aquacole, ainsi que sur la valeur des propriétés.

Sur le plan social, la présence d’espèces exotiques envahissantes peut notamment faire augmenter les risques de maladies et causer des nuisances aux humains et aux animaux. Elle peut aussi restreindre les activités récréatives en milieu naturel, telles que le canotage et la randonnée pédestre.

Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces végétales introduites dans de nouveaux environnements, où elles se propagent rapidement et nuisent aux écosystèmes locaux. Ces plantes, souvent importées à des fins ornementales, agricoles ou pour le contrôle de l’érosion, peuvent envahir les habitats naturels en supplantant les espèces locales. Elles modifient la biodiversité, perturbent les équilibres écologiques et peuvent affecter la faune en réduisant la disponibilité de nourriture ou d’habitat. Les plantes exotiques envahissantes sont également difficiles à contrôler une fois installées, nécessitant des efforts de gestion pour limiter leur propagation et protéger les écosystèmes locaux.

Pour en savoir plus, par exemple identifier et combattre les EEE, vous pouvez consulter les ressources suivantes:

- « Espèces exotiques envahissantes (EEE) », Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

- « Espèces envahissantes », Gouvernement du Canada

- Sentinelle (carte interactive), Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Pour en connaître davantage:

- Fédération Canadienne de la Faune: Les espèces exotiques envahissantes au Canada

- ACIA, 2003: Plantes exotiques envahissantes au Canada

- MDDEP, 2009: Les espèces exotiques envahissantes : Des espèces en mouvement

- Nature-Action Québec, 2009: Les espèces végétales exotiques envahissantes

- Environnement Canada, 2009: Stratégie sur les espèces exotiques envahissantes au Canada

- Floraquébeca, 2012: Portail officiel

Dépliant : La berce du caucase

Fiche d’identification myriophylle

Dépliant : La renouée du Japon

L’agrile du frêne dans votre boisé

Installations septiques

La Municipalité d’Huberdeau n’est pas desservie par un réseau d’égout municipal. De ce fait, chaque propriété doit être reliée à un système de traitement des eaux usées autonome et construit selon les normes édictées au règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Un tel système est minimalement constitué d’une fosse septique étanche servant à retenir les boues et d’un élément épurateur servant à la percolation des eaux usées dans le sol.

Un permis doit être obtenu auprès de la Municipalité avant d’entreprendre tous travaux d’installation septique sur le territoire de la Municipalité. Cette obligation vise la construction d’un système septique complet, de même que des travaux partiels tels que le remplacement d’une fosse septique par exemple.

VIDANGE DES BOUES DE LA FOSSE SEPTIQUE

Toute fosse septique doit être vidangée selon la fréquence suivante :

- Une fois tous les deux (2) ans pour une fosse septique utilisée de façon permanente;

- Une fois tous les quatre (4) ans pour une fosse septique utilisée de façon saisonnière.

Le règlement numéro 231-07 relatif à la vidange des installations sanitaires adopté par la Municipalité stipule notamment que le propriétaire d’une fosse septique doit remettre à la Municipalité, lorsque la vidange est due, la preuve de vidange des boues de la fosse septique, soit une copie de la facture de la vidange ou une attestation de l’entrepreneur qui a procédé à la vidange. Il est préférable que le propriétaire transmettre lui-même la preuve de vidange à la Municipalité pour que son dossier puisse être mis à jour rapidement.

Avantages de la vidange régulière de la fosse septique :

- Prévention des dégâts de refoulement : Une fosse pleine peut causer des refoulements d’eaux usées, endommageant votre maison et créant des risques sanitaires.

- Réduction des risques de blocage : Les accumulations de boue et de croûte peuvent obstruer les tuyaux et le champ d’épuration.

- Prolongation de la durée de vie de la fosse : Un entretien régulier évite l’usure prématurée de la fosse et des composants du système.

- Protection de l’environnement : Une fosse septique bien entretenue empêche les contaminants de pénétrer dans le sol et les nappes phréatiques.

- Maintien de l’espace suffisant pour un bon fonctionnement : Assurer un espace adéquat pour le traitement efficace des eaux usées.

CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL

Si l’élément épurateur de l’installation sanitaire est un modèle Écoflo, Bionest, Enviro-septic ou tout autre système de traitement secondaire avancé ou tertiaire, le propriétaire doit être lié en tout temps par un contrat avec le fabricant du système septique en question. Une visite annuelle doit être effectuée par un mandataire dument autorisé par la compagnie dans le but de s’assurer du bon fonctionnement du système. Une copie du contrat d’entretien de l’installation sanitaire doit être envoyé à chaque année au service de l’urbanisme.

Milieux humides

Qu’est-ce qu’un milieu humide?

Un milieu humide est un lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps

suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s’y installent sont des plantes hydrophiles (ayant une

préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérantes aux inondations périodiques.

Quelles sont les différentes catégories de milieux humide?

Étang : étendue d’eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n’excède généralement pas deux (2) mètres au milieu de l’été. Le couvert végétal, s’il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes ;

Marais : dans un marais, le substrat est saturé ou recouvert d’eau durant la plus grande partie de la saison de croissance de la végétation. Le marais est caractérisé par une végétation herbacée émergente. Les marais s’observent surtout à l’intérieur du système marégraphique et du système riverain ;

Marécage : les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations saisonnières, ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie en minéraux dissous ;

Tourbière : caractérisées par la prédominance au sol de mousses ou de sphaignes, les tourbières se développent lorsque les conditions du milieu (principalement le drainage) sont plus favorables à l’accumulation qu’à la décomposition de la matière organique ; il en résulte un dépôt que l’on appelle tourbe. Contrairement aux autres milieux humides attenant à des plans d’eau, les tourbières sont des systèmes plutôt fermés.

Qu’elles sont les fonctions des milieux humides?

Régulation

Les milieux humides agissent comme des éponges géantes qui retiennent l’eau lors de fortes pluies ou de la fonte des neiges et qui la libèrent lentement lors de la saison sèche. C’est en grande partie grâce à ce mécanisme que les dommages liés aux inondations sont limités et que les cultures résistent aux sécheresses.

Barrière

En plus de fixer les sols, la végétation présente dans les milieux humides ralentit le débit des eaux de surface et diminue l’érosion des berges quand le niveau d’eau est élevé. Ils stabilisent les sols, freinent les effets du vent et contribuent à dissiper la force des vagues et ainsi l’érosion des rives.

Filtre

Les milieux humides agissent comme des usines d’épuration des eaux usées. La végétation filtre l’eau des lacs et des rivières et retient les sédiments en suspension, ce qui améliore la limpidité de l’eau. D’autres plantes emmagasinent des polluants, comme le mercure, les phosphates, les nitrates ou l’azote, purifiant ainsi nos eaux usées. Les milieux humides ont la capacité d’absorber et d’emmagasiner les gaz à effet de serre de l’atmosphère terrestre. Par son rôle de filtre, ces milieux contribuent ainsi au maintien d’une eau de qualité pour l’alimentation humaine.

Richesse écologique

Les milieux humides constituent une importante réserve pour la biodiversité et se caractérisent par une forte productivité biologique. Ils représentent des zones d’alimentation, de reproduction, d’abri, de refuge et de repos pour de nombreuses espèces allant des micro-organismes aux insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons et mammifères. Ils contribuent ainsi de manière importante à la production des ressources en espèces sauvages pour la chasse, la pêche et le piégeage. Ils fournissent également des biens et services écologiques notamment les activités récréatives, touristiques, éducatives et scientifiques.

Abri

L’abri offert par le couvert végétal et la nourriture abondante et variée des milieux humides en font un lieu idéal dont plusieurs espèces animales et végétales dépendent. Les oiseaux en migration y font des haltes pour se refaire des forces avant de poursuivre leur voyage, alors que les poissons en font leur site de frai et d’alevinage. Plusieurs espèces d’amphibiens comme les grenouilles ou les salamandres dépendent aussi des milieux humides pour leur survie.

CARTOGRAPHIE DES MILIEUX HUMIDES

Canards Illimités Canada a élaboré une carte interactive des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec en faisant appel aux technologies modernes de photo-interprétation tridimensionnelle avec des images à haute résolution. L’ensemble de données qui en découle permet de cartographier les milieux humides de plus de 0,5 hectare. Elle fournit des informations précises et récentes sur la localisation, le type et l’état des milieux humides dans cette région.

Cette cartographie des milieux humides ne peut être utilisée qu’à titre indicatif seulement. La Municipalité ne pourra en aucun temps se baser sur cette cartographie pour l’émission d’un permis ou d’un certificat pour des travaux à proximité de tels milieux. Tout milieu humide dans cette base de données doit être validé sur le terrain par un professionnel pour confirmer sa présence et son étendue. Un citoyen devra donc mandater un professionnel tel un biologiste pour caractériser avec précision un milieu humide présent sur son terrain et un arpenteur-géomètre devra ensuite identifier les bandes de protection riveraines applicables.

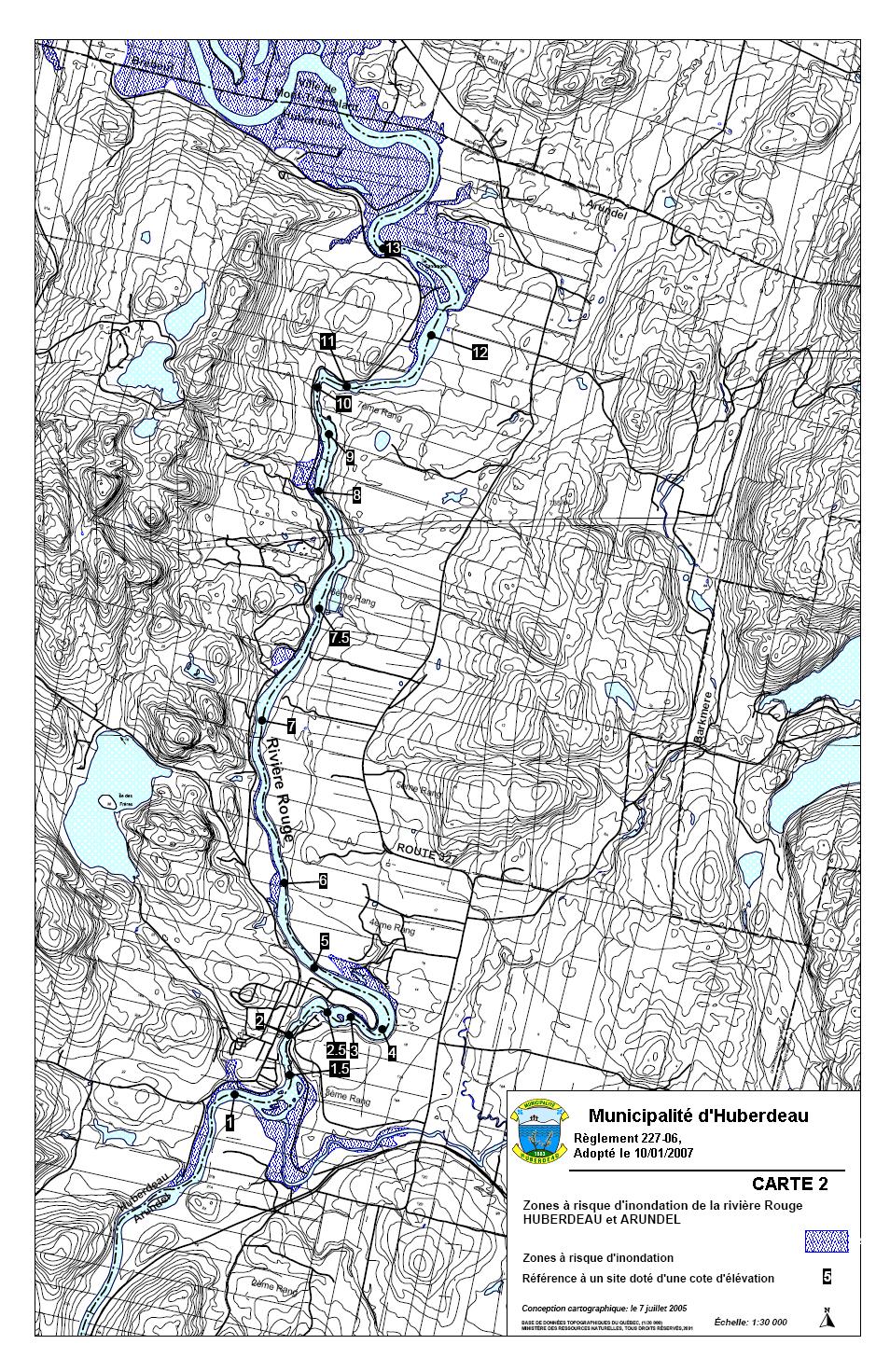

Zones innondables

La rivière Rouge borde tout le territoire de la Municipalité d’Huberdeau du nord au sud. De ce fait, plusieurs terrains sont affectés par les crues printanières. La MRC des Laurentides a établi des cotes d’élévation délimitant ainsi les zones d’inondations à risque élevé (0-20 ans) et à risque modéré (20-100) qui ont été intégrées dans le règlement de zonage de la Municipalité.

Les inondations majeures survenues dans le sud du Québec en 2017 et 2019 ont forcé le gouvernement du Québec à décréter un cadre réglementaire provisoire régissant les activités en territoires inondables. Une limite de la zone inondable temporaire a donc été identifiée à l’échelle du Québec jusqu’à ce que le gouvernement du Québec élabore une nouvelle génération de cartographie des zones inondables.

Ce régime temporaire et transitoire sera remplacé en 2025 par un cadre réglementaire permanent. Les cartographies des zones inondables de nouvelle génération seront publiées progressivement à partir du moment où le cadre réglementaire modernisé en milieux hydriques entrera en vigueur. Les zones seront désormais répertoriées en risques faible, modéré, élevé ou très élevé, remplaçant ainsi la catégorisation actuelle des zones inondables 0-20 ans ou 20-100 ans. La nouvelle façon d’identifier les territoires inondables devrait favoriser une meilleure prise en considération des risques associés à ces aléas.

D’ici là, les cartographies des zones inondables présentes dans le schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides et dans le règlement de zonage de la municipalité demeurent en vigueur.

Pour toute question concernant les zones inondables du territoire, veuillez communiquer avec le service d’urbanisme de la Municipalité.

Délimitation de territoire inondé par les crues printanières de 2017 et 2019

Zone d’intervention spéciale modifiée

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20191230/index.html

Extrait règlement zone inondable